Wenn ein Roman fertig ist, denke ich: Jetzt kannst du sterben

Immer, wenn ich einen Roman fertig geschrieben habe, denke ich: Jetzt kannst du sterben. Ich weiß, das hört sich seltsam an. Man sollte doch meinen, dass jetzt die Champagnerkorken knallen müssten. Aber nein, mir ist zunächst gar nicht nach Feiern zumute. Eher ist es Erleichterung, was ich verspüre. Dass ich mich nicht nach Party fühle, liegt natürlich auch daran, dass mit der Abgabe des Manuskripts die Arbeit längst nicht erledigt ist. Ich persönlich bin zwar einen Schritt weiter; und die Verantwortung dafür, dass das Werk vollendet wird, liegt nun für einige Wochen bei meiner Lektorin. Aber es fühlt sich weniger wie ein Schlusspunkt, sondern mehr wie ein Durchgangsstadium an. Da kommen ja noch mindestens zwei bis drei Korrekturdurchläufe. Deshalb fühle ich mich in diesem Moment eher unvollendet. Keine gute Ausgangslage für eine Freudenexplosion.

Warum denke ich in einem Moment der Freude an den Tod?

Aber zwischen keiner Freudenexplosion und dem Gedanken, dass ich jetzt ja sterben kann, liegen dann doch noch einige Gefühlskilometer. Warum denke ich das? Vielleicht muss ich das von mir gewählte Bild präzisieren: Das mit dem Sterben nach dem Romanschluss ist weniger ein Denken als ein Fühlen. Es ist nicht logisch und vernünftig. Es fühlt sich für mich in diesem Moment eben schlicht so an, dass es nun nicht ganz so schlimm wäre, wenn ich sterben würde. Also jedenfalls weniger schlimm, als wenn dies mitten im Schreiben eines Romans geschähe.

Mich gruselt die Vorstellung, einen halbfertigen Roman zu hinterlassen

Der Grund dafür ist: Mich gruselt die Vorstellung, zu sterben und einen halbfertigen Roman hinterlassen zu haben. Die Ursache für diese Angst liegt in der Tatsache, dass ich gerne Dinge zu Ende bringe. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass Arbeiten, für die ich die Verantwortung übernommen habe, auch fertig gestellt werden. Ich kann auch damit leben, dass andere das Angefangene beenden. Aber bei einem Roman ist das nicht so einfach. Auch wenn man, wie ich, Unterhaltungsliteratur schreibt, so handelt es sich beim literarischen Schreiben doch um eine ziemlich persönliche Angelegenheit. Und man arbeitet ja auch sehr lange und Tag für Tag an so einem Roman. Niemand steckt so tief in der Geschichte wie man selbst. Nicht jeden Tag ist man gleich gut. Im Gegenteil, es gibt viele Tage, an denen fühlt man sich sogar richtig schlecht und droht an der Aufgabe zu verzweifeln, die vielen Ideen und losen Enden der Geschichte zu einem sinnvollen Ganzen zu verknüpfen.

Das Buchschreiben ist eine schwierige, oftmals quälende Arbeit

Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich nicht sterben möchte, ehe der Roman fertiggestellt ist: Es soll sich niemand anders mit dieser schwierigen, oftmals quälenden Arbeit belasten müssen. Vielleicht spielt auch die Sorge eine Rolle, ob überhaupt jemand Lust hätte, mein Buch zu vollenden? Und dann kommt noch die Erschöpfung hinzu. Wenn ich sieben oder acht Monate Tag für Tag, praktisch ohne Pause, an einem Text geschrieben habe, dann fühle ich mich müde und leer.

Am Ende gibt es aber doch einen Roman-Moment, der sich sehr lebendig anfühlt

Das Gute ist: Nach einigen Tagen verlässt mich die Erschöpfung und ein Gefühl der Befreiung ergreift von mir Besitz. Es ist keine große Euphorie, aber eine stille Zufriedenheit. Und je mehr Zeit verstreicht, umso größer wird die Vorfreude auf das gedruckte Buch, das irgendwann in einem kartonierten Umschlag meines Verlags im Briefkasten liegt. Da möchte ich dann doch lieber nicht tot sein, denn ein neues, selbst geschriebenes Buch in den Händen zu halten, das fühlt sich doch sehr lebendig an.

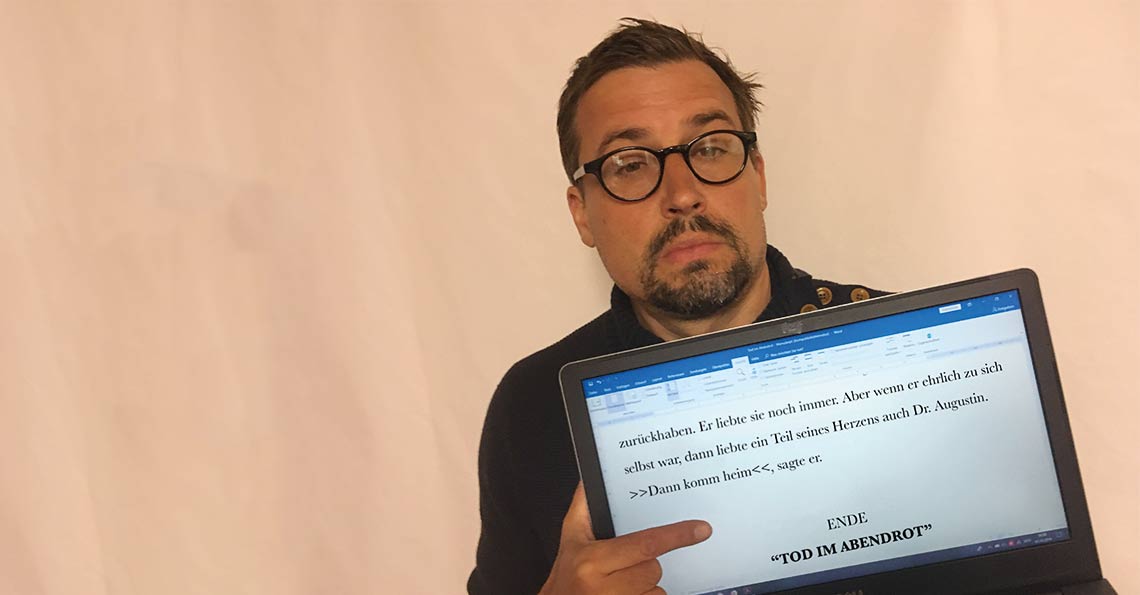

P.S.: Gerade ist es mal wieder so weit. Ich habe „Tod im Abendrot“ fertig geschrieben, den zweiten Band meiner LKA-Serie um den Münchner Polizeipräsidenten Karl Zimmerschied. Der Krimi erscheint im Mai 2019. Es ist mein 20. Buch in 20 Jahren.