Herr Brandt, wir sind begeistert von Ihrem „Andenken“-Buch über Ihren Vater. Es ist literarisch und doch fest in der Wirklichkeit verankert. Es unterhält und ist doch ein künstlerisches Ornament geworden, wie Sie es an einer Stelle als Ziel formulierten. Stand für Sie von Anfang an fest, in welcher Form Sie über Ihren Vater schreiben wollten?

Ich hatte schon sehr lange vor, irgendwann auch etwas über dieses Thema zu schreiben, also wie ich meinen Vater sah und wir zueinander standen. Aber ich konnte es erst tun, als ich die dafür passende Methode hatte, die adäquate Form. Im Herbst 2004 war mir plötzlich klar, wie es gehen konnte: Ich wollte keinen durchlaufenden Text schreiben, sondern das literarische Bild aus vielen kleinen Facetten aufbauen. Ich habe meine Erfahrungen mit der Bildenden Kunst, der Malerei übertragen auf die Literatur. So ist das mit dem Ornament gemeint. Hier war das Ziel der Weg.

Hatten Sie ein Vorbild?

Ich erinnerte mich zum Beispiel, wie Ellsworth Kelly in seiner Pariser Zeit zu Bildern gelangt ist: Er hat, was ihn im Straßenbild umgab – Fenster vielleicht, Gitter – als ornamentale Struktur verabsolutiert. Jetzt werfe ich so einen Blick im Geist, denn das alles ist ja Vergangenheit, auf meinen Vater und seine Welt. Ich sehe mir die formale Haut der Wirklichkeit an, und manches, was in anderen Zusammenhang als Nebensächlichkeit gewertet wird, entpuppt sich plötzlich als Hauptsache, jedenfalls für mich – getreu der Erkenntnis, dass die Wahrheit an der Oberfläche liegt.

Um einen neuen Zugang zu Willy Brandt zu finden?

Um mich der Wirklichkeit zu nähern, um zu Seiten vorzustoßen, die oft zu kurz kommen. Um keine Klischees zu pflegen und weiter zu tragen, sondern im Gegenteil zu dem Teil der Wahrheit vorzustoßen, der mir zugänglich ist. Ich wollte keine Biographie oder politische Analyse schreiben. Ich habe eine persönliche Kompetenz und ich muss meine Situation als Sohn nicht wegobjektivieren, sondern mitreflektieren. Es ein Buch über einen anderen Menschen, aber indem ich gucke, sind es dann schon zwei. Das aber ist die Konstellation, über die ich schrieb. Die Ornamente sind auch deswegen bewusst einfach gehalten, es gibt da keine Schnörkel, sondern eher minimalistische Strukturen: um den Blick frei zu halten, auf das, was mir wichtig erscheint und was nur ich so im Blick habe.

Sie erzählen viele kleine Begebenheiten und Beobachtungen.

Ja, mein Vater ist ein Mensch gewesen, der bekannt war. Es existieren reichlich Bilder von ihm, manche ähnlicher, manche bewusste Zerrbilder. Für mich waren sie nicht relevant. Ich habe auf keines der Bücher anderer zurückgegriffen, was gehen mich Biographien oder irgendwelche mehr oder minder inspirierte Analysen seiner Politik an? Mein eigenes Nachdenken über ihn und unser Verhältnis hat mit alledem nichts zu tun. Es nicht in falscher Richtung reaktiv werden zu lassen, sondern die literarische Form zu kreieren, die mir einen klaren Zugang über sinnliche Eindrücke und persönliche Erinnerungen erlaubte, schien mir ein gutes Verfahren.

Matthias Brandts „Raumpatrouille“ in der Kritik

Matthias Brandts „Raumpatrouille“ erzählt Geschichten aus dem Leben eines Kinds, das ein total normales und doch vollkommen außergewöhnliches Leben im Schatten des Kanzleramts führt. Es ist ein autobiografisches Buch voller liebevoll beobachteter Details aus den 70er-Jahren, aber keine Autobiografie. Eine heiter-gelassene Geschichten-Sammlung, auf ideale Weise geeignet als Entspannungslektüre für Menschen mit prall gefüllten Terminkalendern. Hier ist unsere Kritik.

Was bedeutet der Titel?

Dieses Wort Andenken hat zwei Bedeutungen: Es ist Ausdruck einer geistigen Zuwendung. Zugleich aber sind Andenken auch Gegenstände, die einen an etwas erinnern. Und in meinem Fall Instrumente der literarischen Arbeit.

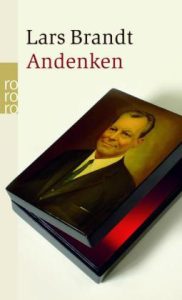

Einige davon bilden Sie in Ihrem Buch ab – ein Polaroidfoto, das Andy Warhol von ihrem Vater gemacht hat, Passfotos aus einem Automaten, die Ihr Vater von sich selber angefertigt hat, eine Lackdose mit seinem Porträt, die man ihm im Kreml überreichte …

… ja, aber natürlich handelt es sich bei diesen Gegenständen nicht um Andenken, die bei mir am Ende noch herumstehen. Erst ich habe sie zu dem gemacht, was sie für das Buch sind. Sie verfügen über eine gewisse Schräglage, richtig befragt jedoch, verrieten sie mir etwas, was mich beim Schreiben weiterbrachte. Zu den gegenständlichen Andenken habe ich auch besondere Texte geschrieben, die einen zusätzlichen Ton ins Buch bringen. Und diese beiden Momente – die geistige Zuwendung und die materialistische Erdung durch den Weg über die Gegenstände – erlauben es mir, wie im Kubismus, gleichzeitig mehr als eine Blickrichtung zu wählen. Als ich diese Form gefunden hatte, ging das Schreiben eigentlich ganz leicht.

Ihr Buch liest sich auch sehr leicht und angenehm.

Das freut mich, schließlich braucht Ernsthaftigkeit nicht plump daherzukommen, aber ich habe darauf geachtet, mich nicht in zu vielen Pointen zu verlieren.

Sie stellen sich häufig selbst Fragen – als rätselten Sie über Ihr eigenes Verhalten und Denken in einer bestimmten Situation. Doch gerade diese Fragen beantworten Sie in Ihrem Buch dann nicht. Zum Beispiel fragen Sie sich, als Sie Ihren Vater von der Krankheit gezeichnet erstmals nach Jahren wieder sehen: „Wie hatte ich mir die Wiederbegegnung mit ihm vorgestellt?“ – Haben Sie diese Fragen für sich selbst beantwortet?

Wenn man ehrlich ist, lässt sich nicht jede seelische Situation zwischen Menschen auflösen, und dann ist das Fragezeichen am Ende eines Satzes oft besser als das Ausrufungszeichen. Es geht um Literatur, um Angemessenheit, nicht um Geschwätzigkeit. Wahrhaftigkeit, nicht Indiskretion. Die Wiederbegegnung mit meinem Vater fand vor dem Hintergrund einer jahrelangen Trennung statt, als er bereits sehr krank war. Ich hatte nicht vor, auch all das, was nur uns beide angeht, vor der Leserschaft auszubreiten.

Warum haben Sie so lange den Kontakt mit ihm abgebrochen? War es nur dieser eine Vorfall, als er in einem Interview sagte, seine Söhne seien mit ihm als Vater einverstandener, als es ihm selbst recht sei?

Es ist nie nur der eine Vorfall. Mein Vater und ich mussten immer aufeinander zugehen, das galt für beide. Wir mussten immer einiges tun dafür, dass wir uns verstanden. Unsere Leben waren so unterschiedlich. Ich war nie in einer Partei. Ich habe immer eine private Existenz geführt. Und er war immer ein Mensch, der in der Öffentlichkeit stand und Ämter übernommen hat. Das ging alles gut, so lange wir uns bewusst waren, dass es uns etwas abverlangt. Und dieses Interview, das er mir auch noch selber zuschickte, brachte für mich klar zum Ausdruck, dass er sich dessen nicht mehr bewusst war. Er war sich nicht mehr im Klaren, was das uns beiden abverlangte. Ich war entsetzt über diesen Loyalitätsbruch und habe nichts mehr von ihm wissen wollen.

Haben Sie je mit ihm darüber gesprochen?

Nein, als wir uns wieder trafen, war er sterbenskrank. Nun ging es um Anderes. Nicht mehr darum, wie wir beide aufeinander zugehen wollten.

Oft dürfen wir Sie dabei beobachten, wie Sie selbst darüber staunen, dass Sie ausgerechnet in dieses Leben als Sohn von Willy Brandt hineingeboren wurden. Sie beschreiben zum Beispiel eine Episode mit den Kindern von Robert Kennedy, in der Sie von Mitarbeitern Ihres Vaters zu einer Sightseeing-Tour geschickt werden und sich völlig überflüssig vorkommen, weil sie mit diesen fremden Kindern eigentlich nichts anzufangen wissen. Prägt es Ihr Leben noch heute, dass Sie als Sohn des Berliner Oberbürgermeisters und Bundeskanzlers in eine Funktion hineingeboren wurden?

Das wäre ja traurig. Ich lebe mein eigenes Leben, keineswegs im Schatten meines Vaters. Das war ja auch der Grund, aus dem wir uns lange Zeit so gut vertrugen. Wir konnten miteinander lachen, aber eben auch herzlich streiten, es war unverquält. Sicherlich gibt es gewisse entfremdende und verfremdende Elemente in so einer Kindheit und Jugend, die einem die Aufgabe stellen, selber einen Modus zu entwickeln, damit umzugehen. Allerdings frage ich mich: In welchem Leben eigentlich nicht? Der eine erlebt das im offenen Straßenkreuzer mit den Kindern von Robert Kennedy, der andere mit anderen Kindern in einem Ruderboot. Und beide stellen rasch fest: Ich bin hier auf der falschen Party. So was kennt jeder.

Die Präzision des Beschriebenen ist Ihnen wichtig?

Man kann über das Allgemeine nicht allgemein reden. Menschen sind immer speziell. Wenn ich über meinen Vater schreibe, dann lautet die Aufgabe: So genau und nah an der Sache dran wie möglich. Kein Geplapper mit sentimentaler Sauce. Wenn überhaupt, wird, was ich zu sagen habe, durch die Genauigkeit in der Darstellung des Besonderen allgemein, also interessant über den einzelnen Gegenstand hinaus. Das ist das konkrete Verfahren der Kunst, im Unterschied zu wissenschaftlichen Methoden der Generalisierung. Mich interessieren das Einzelne, die Unterschiede, die Valeurs, Brüche und Widersprüche.

Er verband auch oft Privates und Berufliches, ohne es Ihnen sagen …

Darauf lief manches hinaus. Wenn wir einen Ausflug machten und ich merkte, dass er nicht nur zu meiner Unterhaltung stattfand, sondern dass mein Vater zugleich Präsenz zeigte in der Stadt, für die er Verantwortung trug, das war solch eine Mischung. Er musste viel reisen. Weil wir beide gerne zusammen waren, nahm er mich oft mit. Wir störten einander nicht, sondern hatten Spaß unter den Bedingungen, wie sie waren. Ein Mensch, der so aus Arbeit bestand, wie mein Vater war dann auch besonders gelöst eben durch diese Mixtur. Mir hat das gar nicht schlecht gefallen. Übrigens ist das in irgendeiner Form für viele, deren Arbeit nicht von der Stechuhr abgezirkelt wird, ähnlich. Warum soll ich denn Arbeit und Leben trennen? Ich kann es doch selber nur so machen, dass sich alles durchdringt. Mit allen Widersprüchen, die daraus resultieren.

Sie schildern Ihren Vater als distanzierten Menschen, zu dem Ihnen ein direkter Zugang nicht gegeben war – stets mussten Sie den Weg über Mitarbeiter wählen.

Ich hatte damit wenig Probleme. Denn er war ja dadurch prinzipiell erreichbar, nur dass einer dazwischen war. Sogar in Sitzungen konnte ich ihn anrufen. Mich hat nur gestört, dass fremde Menschen aus seinem Umfeld Sachen aufschnappten, die sie nichts angingen. Ich verstehe gar nicht diese Idee, man muss seinen Vater immer erreichen können. Viele Menschen, die in einer Fabrik arbeiten, die kann man gar nicht erreichen. Wenn er zu Hause war, bin ich einfach zu ihm hinein gegangen, wann immer ich wollte. Sein Bedürfnis, sich zurückziehen zu können, teilte ich. Innere Unabhängigkeit, nicht zwanghaft aneinanderkleben, das war mir doch selber so wichtig wie ihm. Wie dankbar ich ihm war, dass er nicht wie ein Bourgeois den Familienvater herauskehrte, sondern einen als selbständigen Menschen respektierte. Dass er sich diese Haltung nicht abzuringen brauchte, macht sie doch nicht schlechter.

Haben Sie sich als Jugendlicher manchmal gedacht: Wenn ich mal Kinder habe, möchte ich mit Ihnen nicht so umgehen?

Ob ich will oder nicht: Ich kann ja gar nichts genauso machen wie er und er konnte nichts so tun wie ich. Man kann sich noch nicht mal mit demselben Blick einen Film angucken oder genauso wie ein anderer auf der Straße gehen, dafür sind wir Individuen. Und darum mache ich in meinem Buch deutlich: Hier ist er, mein Vater, um ihn geht es. Und da bin ich, sein Sohn, der ihn wahrnimmt. Der Blickende, sein Schauen, bestimmt das Bild mit und ist insofern mitzureflektieren.

Von Ihrer Mutter und Ihren Brüdern erzählen Sie kaum.

Aus eben diesem Grund. Das Buch hat nur einen Gegenstand, das ist mein Vater. Da ich meinen Blick auf ihn richte, sind wir schon zwei. Darum geht es. Die Familie, das wäre doch ein anderes Thema.

Wer hat Ihr Manuskript gelesen, ehe Sie es veröffentlichten?

Einzig meine Frau und nach ihr bereits Michael Krüger, mein Verleger, er war der zweite Leser.

Mehrmals beschreiben Sie, wie Ihr Vater, obgleich die Häuser Ihrer Familie aufgrund seines Aufstiegs immer größer wurden, stets nur ein Kämmerchen im Haus bewohnte, das eher kleiner als größer wurde. Hat er Ihnen Leid getan?

Er hat es nicht nötig gehabt, dass man ihn bedauerte, er war ein ungewöhnlich starker und erfolgreicher Mann. Aber seine Privaträume, standen in einem Missverhältnis zu dem, was sonst seine Umgebung war. Das gehört zu den Dingen, die ich mir angeguckt habe wie ein Ornament. Es fiel auf, dass er immer beschränktere Kämmerchen hatte. Weil ich viel mit ihm unterwegs war und sah, in welchen Prunkzimmern er in Hotels wohnte, und zu Hause dann diese Bescheidenheit … Ich habe mich mit ihm darüber nicht unterhalten, ich habe es mir nur angeschaut. Das ist wie ein Stein, den man zwischen seinen Fingern drehen kann, man guckt ihn an, man sieht hier etwas und da etwas.

Hat ihn selbst diese Enge gestört?

Ich habe keine Ahnung. Gefallen hat es ihm schwerlich. Die Zimmer wurden aber sicher auch nicht gegen seinen Widerstand verteilt.

Einmal musste er sich ja sogar sein häusliches Arbeitszimmer mit einem Affen teilen …

Ja, meine Eltern hatten ein Äffchen aus Afrika mitgebracht. Ich erinnere mich noch, wie der behaarte Arm aus der Reisetasche langte, in der er steckte. Diese Meerkatze saß bei uns zu Hause im Wohnzimmer auf der Heizung und aß am liebsten heißen Rosenkohl. Den drehte er zwischen seinen Fingern. Aber Affen werden wohl nie ganz sauber, also verrichtete er seine Notdurft auf der Heizung und das stank grausam. Irgendwann hieß es dann, das geht jetzt nicht mehr, und es wurde ein Käfig in Auftrag gegeben – so groß wie ein Kleiderschrank – und der wurde meinem Vater ins Arbeitszimmer gestellt.

Warum ausgerechnet in sein Zimmer – es war immerhin das Arbeitszimmer des Bürgermeisters von West-Berlin?

Es war nirgendwo sonst Platz – ich meine, bei ihm war auch kein Platz, aber er war ja sowieso den ganzen Tag weg, lautete wohl das Argument. Doch der Affe ließ sich das ja auch nicht gefallen, er schrie herum, und kurz später wurde er in den Berliner Zoo gesteckt.

Wie war das mit dem Einsatz des Kanzlerpapiers zum Ausbügeln außerehelicher Verfehlungen?

Na ja, ich hätte das nicht geschildert, wenn mir dieser Brief nicht von beteiligter Seite vorgelegt worden wäre. In dieser Sache blitzt immerhin etwas auf von den komischen Seiten, die das Leben als Bundeskanzler auch aufweisen kann.

Sie halten das ganze Buch über einen munter amüsierten Tonfall …

… amüsiert?, gelegentlich auch. Aber vor allem gesammelt und darum bemüht, es mir nicht zu leicht zu machen …

nur auf den letzten Seiten mischt sich in zwei Sätzen ein wenig Verbitterung zwischen die Zeilen. Wie war das etwa mit dem Flug zu seiner Beerdigung – Sie wurden tatsächlich nicht in die Sondermaschine der Bundesregierung hinzugeladen?

Es war ein Riesenflugzeug, dick und lang, mit soviel Platz für noch mehr Leute. Aber mein Schutzengel hat wieder einmal eingegriffen, so dass meine Frau und ich die schlechte Luft dort drinnen nicht zu atmen brauchten.

Und die Enterbung durch Ihren Vater, kurz vor dessen Tod?

Eine Überraschung, allerdings bin ich meinem Selbstverständnis auch nicht primär ein Erbe. Die Umstände dieser Enterbung sind für mich heute nicht mehr aufzuklären. Das ist ein Element im Leben unter vielen, man sollte es nicht zu wichtig nehmen.

An welchem neuen Projekt arbeiten Sie gerade?

Ich arbeite an einem Roman. Außerdem habe ich meinen nächsten Film ausgearbeitet, ich warte nur noch auf die Entscheidung des Fernsehsenders, dass es losgehen kann.

Über Lars Brandt